Tag Archives: サンゴ学習

-

嘉手納小学校にてサンゴ学習♪

2014年08月26日

-

はいさい

武富こと

TOMMY

です。今日は、海の自然史研究所からの依頼で、嘉手納小学校にてサンゴの授業をしてきました。

昨年も行った嘉手納小学校での授業。

地元沖縄の子供たちに今の沖縄の海にもっと興味を持っていただけたら・・・

そういう気持ちで、参加させていただきました。彼らの笑顔や真剣に聞いてくれる顔を見ていると元気をもらえます。

自分たちが知っている海の事や

今、危機にさらされている沖縄の海の事を少しでも知ってもらえたら幸いです。今でも十分綺麗なのですが、少し前までは、もっともっと綺麗だったんですよ!!

いつか、

嘉手納のサンゴおじさん

を

目指します。武富 彰

-

さんご畑ガイドツアー

2014年04月04日

-

はいさい、ネイチャーワークスの安田です。

今日は修学旅行で、読谷村さんご畑ガイドツアーを行ってきました。

修学旅行も後半戦。

生徒たちは楽しいながらも少しお疲れモードの様子(笑)

朝も早かったですからね♪今回は総勢65名の生徒さん達に向けて、サンゴや海の話をさせていただきました。

自分たちが知っているサンゴの形以外にも様々な形を観察。

サンゴの誕生から生活方法、子孫の残し方や海での重要性を知ることで、呆然と見ていたものから興味を持って見ている様子が伝わってきました♪代表者の生徒さんは、株分け体験も。

サンゴを触ったり、臭いをかいだりということはココでしかできないので、とても貴重な経験になったと思います。

-

沖縄サンゴ学習&沖縄スノーケリング

2014年03月25日

-

はいさい

トミーです。

そう読んでもらっています。。。(笑)

昨日今日と、修学旅行をネイチャーワークスとして開催させていただきました。

今年の3月中では最高の晴天が広がり、とっても楽しんでいただけました!!なにより、自画自賛ではないですが、僕らのメニューは

楽しく遊んで、好きになる。

そして、しっかり学べる!!

事ができるのです。まずは、読谷村のサンゴ畑にて

【施設見学】&【サンゴの株分け体験】

をしてきました。

なかなか本物のサンゴに触れる機会などないので、とても貴重な体験です。

そして、映画【てぃーだカンカン】のモデルとなった同施設のご案内。

サンゴを見ながら役割や生態などを学んでいきます。

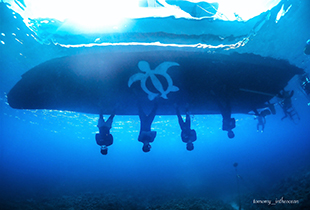

ウミガメやサメなどもいて水族館のようにも楽しめるのですよ。

これで、明日のスノーケルへの下準備は万端ですね。そして、本日

快晴

ベタ凪

言うまでもなく楽しんでいただきました。

なんだか昨日よりも集合からのテンションが高い!!

コースとスタートすると・・・

自然の中の魚に感激、ナマコに歓声?悲鳴(笑)が聞こえましたよ僕自身も海に入っていたので、写真が少ないのはあしからず・・・・

来年もこの学校様は来てくれるようです。

今から楽しみですね。

-

親子でサンゴの海の磯観察♪

2014年03月01日

-

はいさい、安田です。

今日は「おきなわサンゴ礁ウィーク2014」のイベントの一つとして、海の観察会を行ってきました。

「3月5日はサンゴの日」ということで、1日~9日まで、県内各地で海にまつわる体験会や、講演会が開かれています。

僕たちは、二ライ地区のサンゴを見守る会として、「親子でサンゴの海の磯観察」を開かせていただきました。

小さな子は3歳~お父さんお母さんまで参加して、自分たちの住んでいる、身近な沖縄の海を見てきました。今回のテーマは海の生物を知るのはもちろん、自分達の生活と海がどう結びついているのかを知る事。

道路脇にある雨水溝をたどり、海へつながっていることを確認。

街中でゴミ箱以外にゴミを捨てると、海に流れついてしまうという事を、目で見て確認。

子供たちは自分で海に流れ着く事を見れたので、これからはポイ捨てはしないでしょう♪

イノー観察では、ナマコやクモヒトデの注目度は抜群でした(笑)

バケツ替りの覗きメガネに、気になる生物を網ですくってじっくり観察。

スタッフの説明を聞きながら、触れ合う事で、不思議な海の生物たちに興味心身でしたね。

そして、お父さんお母さんも童心に帰り、かなり楽しまれていましたよ♪

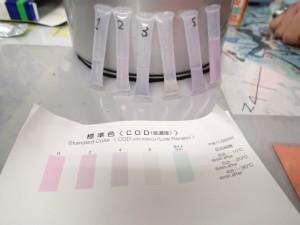

今回は、海の汚れ具合を調べる、環境調査グッズも準備。

気になるポイントで海水を採取してみます。

雨水溝からはやはり、汚れている水が流れていました。

今回の観察会を通して、子供たちはもちろん、お父さんお母さんも海の事を忘れないでもらいたいですね。

そして、これからも海で遊び、沖縄の海を大切にしていってもらえると嬉しいです♪

-

ガイドダイバー講習会。サンゴの役割と生態編。

2014年01月21日

-

はいさい、安田です。

「冬はなにやってるの~?」シリーズです(笑)

先日、ガイドダイバー研修会に参加してきました。

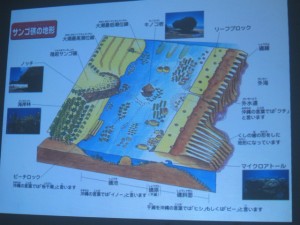

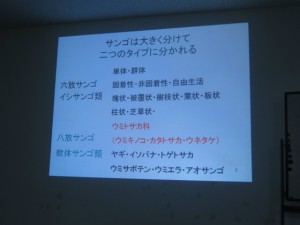

今日お伝えするテーマは、沖縄の海を構成するサンゴの役割と生態について。「沖縄はサンゴの島」と聞いた方もいらっしゃるのではないでしょうか??

これを聞いただけでは、「沖縄の海にはサンゴがたくさんあるから、サンゴの島って言うんでしょ?」と思われる方が多いと思います。

これも間違っていないと思いますし、僕も実際そう思っていました。

しかし、沖縄と内地(本土)の土地のでき方を理解すると、この言葉の本当の意味がわかりました! 内地(本土)は海底火山から出来た島の山に雨が降り、山が崩れ、そこが小川から大きな川になり、時々氾濫して平野ができて土地を作っています。

内地(本土)は海底火山から出来た島の山に雨が降り、山が崩れ、そこが小川から大きな川になり、時々氾濫して平野ができて土地を作っています。

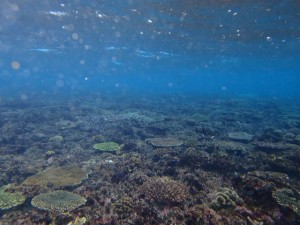

沖縄の場合はサンゴがどんどん外に成長していき、地盤沈下をしたり隆起したりしてマグマの力で圧縮され、サンゴが変形し(性質が変わる)、岩や石や砂になったりして土地が出来ています。

つまり、沖縄は島自体がサンゴによって作られているということです!! また沖縄の海は、六放サンゴ(ハードコーラル)が50%、八放サンゴ(ソフトコーラル)が50%で構成され、種類は沖縄全島で400種ほど、沖縄本島だけでも300種ほどあります♪

また沖縄の海は、六放サンゴ(ハードコーラル)が50%、八放サンゴ(ソフトコーラル)が50%で構成され、種類は沖縄全島で400種ほど、沖縄本島だけでも300種ほどあります♪サンゴは太陽と海水さえあれば成長する事が出来ますが、水温の変化(適正温度は25℃前後)や、埋め立てや赤土の流出による環境汚染、オニヒトデ・レイシガイによる食害によって、かなり減って来ています。

残念ながら、ダイバーのフィンキックによって折られたり、アンカーによって折れている事も見かけます…

サンゴは小さな魚の住処となり、その小さな魚を大きい魚が食べるなどして、海の食物連鎖の基礎となっています。

サンゴ自体を食べて生きている魚もいます。

サンゴの卵は、海の生き物たちにとって、貴重なタンパク源ともなっています。

オーバーかもしれませんが、サンゴが海の生態系を作っているといっても、過言ではないと思います。これらの生態系を守るためにも、僕たちダイバーは、折ったり持ち帰ったりせず、大切に見守っていきましょうね♪

-

波の上サンゴプロジェクト

2014年01月20日

-

ハイサイ、安田です。

今月末に那覇シーサイドパークで開催されるイベント、「サンゴのことがとってもよく分かる海あしび」

春から開催される体験メニューの無料体験会で、サンゴの役割や沖縄の海の現状を楽しく勉強し、シュノーケリングや体験ダイビングで海の中を見てみようというメニューです。僕たちもお世話になっているシーサイドパークにて、波の上サンゴプロジェクトのイベントが開かれるので、講習会に参加してきました。

まずは海の自然史研究所で行っている「氷のデモ実験」を体験し、プログラムの「流れ」を作る事の重要性を確認。

実験方法を考えながらのグループワークや、実験の順番を考えながら決めることで、自分が一番理解しやすい方法を模索。

他人の考えを知ることで、答えは1つではなく、参加者が積極的に参加できる方法を、指導者目線から考える事が出来ました。また、ネイチャーワークスでも、修学旅行や出張授業で行っている「サンゴのテリトリーウォーズ」も体験。

サンゴの現状を楽しいゲームで知りながらも、どこをどうすればもっと良くなるかなど、意見交換も行いました。

テリトリーウォーズは、いつも見ている立場でしたが、自分でやってみるとやっぱり面白かったです♪

いい大人が皆騒いでおりました(笑)最後には実際に開かれるイベントを想定して、シナリオを考え、シュミレーショントレーニング。

ご家族も参加できるメニューなので、サンゴに関する絵本の読み聞かせや、DVDを見たりして勉強をします。

どうすれば内容が伝わりやすいか、円滑に進むかなどをチームごとで相談し、発表。

各チームごとに特色が出ていて、自分にはなかった考え方も知れました。ダイビングのブリーフィングや、ネイチャーワークスでの活動でも使えそうな部分をたくさん知れたので、とても勉強になる2日間でした!!

-

サンゴ移植の勉強会

2013年12月17日

-

はいさい。

久しぶりに登場の安田です!冬休みをいただいて、大阪に帰省していました♪

土産話を聞きたい人は、ご連絡ください(笑)ご存知の方もいるかもしれませんが、来年度より、那覇空港の滑走路を2本にするための工事が行われます。

自然の海岸を埋め立てて滑走路を造るので、もちろんそこには、海にとって貴重なサンゴがあります。そのまま埋め立てるのではなく、移植・モニタリングを行い、環境に配慮しようと、平成15年より進められている事業です。

滑走路増設は、万が一滑走路上で事故が起こり、封鎖されてしまった場合に予備として使う事が出来るほか、観光客数の増加、滑走路上の渋滞緩和などに役立つとされています。

ここで気になるのが、移植したサンゴはきちんと育っているのかということです。

移植方法は何種類もあるようですが、何より大切なのは、丁寧に・きちんと固定するという事。

でないと、台風のうねりなどで取れてしまい、移植の意味がなくなってしまいますからね。

今回は、移植対象のサンゴとは何か?ということから、過去の成功例・失敗例を座学で勉強したり、工事の詳細、実際に海に潜り採取ポイントを見学してきました。

正直、この海を埋め立てるのか~と、たくさんのスタッフが思っていました。

今回の移植対象はあくまでもサンゴなので、熱帯魚やイソバナは対象外。

この大きなイソバナは、非常に残念です。

貴重な海を埋め立てるので、新滑走路が無駄にならないような活用をしてもらいたいですね。

-

サンゴの勉強会

2013年12月10日

-

今日は、サンゴの植え付けのための勉強会に参加してきました。

この時期になると、講習系が増えてきて、何度となくサンゴの話を聞いているのです。しかし・・・

忘れていたりする事も多々あるのですが(その方が多いのかも・・・)、

毎回、新しい内容を聞けるのです。

僕自身も日々勉強だと思っているのですが、それ以上に世間の情報は早いのです(汗)あまり、ショップとしては、植え付けに参加をしていはいませんでした。

ただ、来年度より可能な限り参加していければと思っての参加です。特に植え付けに関しては、さまざまな方法がある中、知らない事の方が圧倒的に多いのです。

僕自身はネイチャーワークスでは、サンゴの学習をしていますが、

こういった活動を通して、今後の自分の保全活動に対しても

講義に対してもスキルUPしていけたらと思っております。12月ですが、沖縄ダイビングは可能です!!

潜りなれたポイントでも新しい水中コースも開拓したので、ぜひ行きましょう!!!!

098-955-4430.

098-955-4430.